この連載では、2択形式で「あなたならどっち(を選ぶ)?」と問いかけます。その答えから導き出されるのは、健康を維持するために必要な情報です。選択を間違えたときは、思い込みをアップデートするチャンス! 何気なく続けてきた今までの習慣を見直して、健康習慣を始めましょう。

第8回食生活・2

健康的な食生活は、健康づくりの土台ともいえます。

あなたの食生活が今のままで大丈夫か、点検してみませんか?

Q夕食が夜遅くなるとき、どうする?

1日がんばったごほうびに、がっつり食べる

夕食を2回に分ける

上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え

B 夕食を2回に分ける  夜遅い食事は、あとは眠るだけなのでエネルギーが消費できません。また、午後10時から午前2時までは脂肪の蓄積を促すBMAL1(ビーマル・ワン)という物質が活発になって、肥満へまっしぐら。食べ方を工夫しましょう。

夜遅い食事は、あとは眠るだけなのでエネルギーが消費できません。また、午後10時から午前2時までは脂肪の蓄積を促すBMAL1(ビーマル・ワン)という物質が活発になって、肥満へまっしぐら。食べ方を工夫しましょう。

夕食を分割して食べる「分食」がおすすめ

昼食後、長い時間が経過すると、強い空腹感から食べすぎてしまいがちです。分食などのちょっとした工夫で、エネルギーの過剰摂取を防ぎましょう。

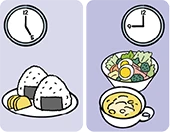

遅い夕食をヘルシーに食べる工夫

-

- 夕食を2回に分ける

-

- 低エネルギー・低脂肪の

メニューにする

- 低エネルギー・低脂肪の

-

- 夕食の量を減らす

Q 1日にとる食塩の目標量は?

男性10.9g 女性9.3g

男性7.5g未満 女性6.5g未満

上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え

B 男性7.5g未満 女性6.5g未満 - Bは生活習慣病予防のために目標としたい食塩摂取量です※1。しかし、現状はAのとおり多くなっています※2。食塩のとりすぎは高血圧を招き、脳卒中、心臓病、慢性腎臓病(CKD)などにつながり、胃がんの原因にもなります。調味では減塩を意識し、食品購入時にはパッケージの栄養成分表示で「食塩相当量」の確認を。

- ※1 厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」

※2 厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」より

- 減塩のコツ

-

- めん類の汁は飲まない

- 加工食品はできるだけ控える

- 減塩タイプの調味料・食品を選ぶ

- 調味にだしのうま味、酢や柑きつ類の酸味、香味野菜、香辛料などを活用する

- 汁物は具沢山にして汁を減らす

Q野菜不足の解消に役立つのは?

冷凍食品の野菜、カット野菜を利用する

ポテトチップスを食べる

上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え

A 冷凍食品の野菜、カット野菜を利用する - 皮むき、下ゆでが不要な冷凍食品やカット野菜は、袋から出してすぐに利用できて便利。食事づくりの負担を減らし、不足しがちな野菜を手軽に補えます。ポテトチップスは野菜ではなく、スナック菓子に分類されるもの。高エネルギー・高脂質なので食べすぎに注意して楽しみましょう。

- 1日にとりたい野菜の目安

成人では350gです。1食あたりなら120g(1日3食が基本)または1日に小鉢(70g)を5皿分です。

成人では350gです。1食あたりなら120g(1日3食が基本)または1日に小鉢(70g)を5皿分です。

Q自分に適した食事量を知るには?

定期的に体重を測る

食べたいだけ食べればOK!

上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え

A 定期的に体重を測る - 自分に適した食事量は、体重を測り、BMI(体格指数)で知ることができます。

- BMI(体格指数)の計算方法BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

食事量のチェック

- 18~49歳

- BMIが18.4以下

- BMIが18.5~24.9

- BMIが25.0以上

- 50~64歳

- BMIが19.9以下

- BMIが20.0~24.9

- BMIが25.0以上

- 65歳以上

- BMIが21.4以下

- BMIが21.5~24.9

- BMIが25.0以上

- 食事量が

- 少ない

- 適量

- 多い

- 体格は

- やせ

- ふつう

- 肥満

- 18~49歳

- BMIが18.4以下

- 50~64歳

- BMIが19.9以下

- 65歳以上

- BMIが21.4以下

- 食事量が

- 少ない

- 体格は

- やせ

- 18~49歳

- BMIが18.5~24.9

- 50~64歳

- BMIが20.0~24.9

- 65歳以上

- BMIが21.5~24.9

- 食事量が

- 適量

- 体格は

- ふつう

- 18~49歳

- BMIが25.0以上

- 50~64歳

- BMIが25.0以上

- 65歳以上

- BMIが25.0以上

- 食事量が

- 多い

- 体格は

- 肥満

BMIは体格の指標ですが、栄養状態をみる目安としても利用できます。厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」より

Q食事は何から食べ始める?

ごはん

野菜サラダ

上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え

B 野菜サラダ - まず野菜などの食物繊維が豊富なおかずから食べ始めると、糖質や脂質の吸収を抑えることができます。またこの食べ方は、かむ回数が増えて満腹感を得やすいので、早食いと食べすぎも防げる「太りにくい食べ方」です。食べることを楽しみながら、健康も手に入れましょう。

食べる順番の3ステップ

-

- 野菜、きのこ、海藻などの食物繊維

-

- 肉、魚、卵、大豆製品などのたんぱく質

-

- ごはん、パン、めんなどの炭水化物(糖質)

健診結果の読み方生かし方

健診結果の読み方生かし方

生活習慣病の特徴は、自覚症状がないまま静かに進行していくことです。症状としてあらわれるときには、取り返しがつかないところまで悪化していることもあります。健診結果から、将来のあなたの姿を予測することができます。健診結果を活かし、生活習慣病を予防しましょう!

「腎機能障害」に関する検査項目と基準範囲

[クレアチニン(CRE/酵素法)]

男性~1.00mg/dL以下 女性~0.70mg/dL以下

[eGFR(推算糸球体ろ過量)]60mL/min/1.73m2

[尿たんぱく]陰性(-)

[尿潜血反応]陰性(-)

腎臓の主な働きは、血液をろ過して老廃物や塩分を尿として排出することです。腎機能が低下すると老廃物が体に蓄積していき、慢性腎臓病(CKD)や腎不全となり、人工透析などの治療が必要になります。特に糖尿病や高血圧の人は、検査値に異常がみられたら必ず詳しい検査を受けましょう。

腎機能障害を防ぐおすすめライフスタイル

- 休養を十分にとりましょう

- 疲労は腎臓の負担になります。ゆっくり休んで疲れをとりましょう。

- 血糖、血圧にしましょう

- 糖尿病や高血圧、痛風は腎臓病の原因になります。まず、それらの病気の予防から。

- 感染症に注意しましょう

- のどなどの炎症を起こす細菌が、腎炎を引き起こすことがあります。

参考資料『健診結果の読み方・生かし方』監修:奈良信雄 順天堂大学 客員教授 東京法規出版刊